Mein Leben habe ich endlich wieder im Griff. Naja, zumindest habe ich meinen PC endlich wieder im Griff, denn ich bin seit Dezember 2020 zum ersten Mal nach 23 Jahren windows-frei(*), wohlgemerkt mit einem kleinen Sternchen, denn es gibt eine spezielle vorübergehende Ausnahme, die ich gerne erklären werde. Jedenfalls ist mein Haupt-Betriebssystem inzwischen Linux, genauer gesagt Ubuntu MATE 20.04 LTS. Diese Installation funktioniert seit zehn Monaten erstaunlich gut, und ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem ich mit Fug, mit Recht und auch mit Stolz sagen kann: Ich bin frei und werde nie wieder zu Windows zurückkehren! Den Spyware-Rotz von Microsoft habe ich endgültig hinter mir gelassen und genau das war mein Ziel. Aber wie kam es denn dazu? Eigentlich müsste die Frage eher lauten: Wieso kam es nicht viel früher dazu?

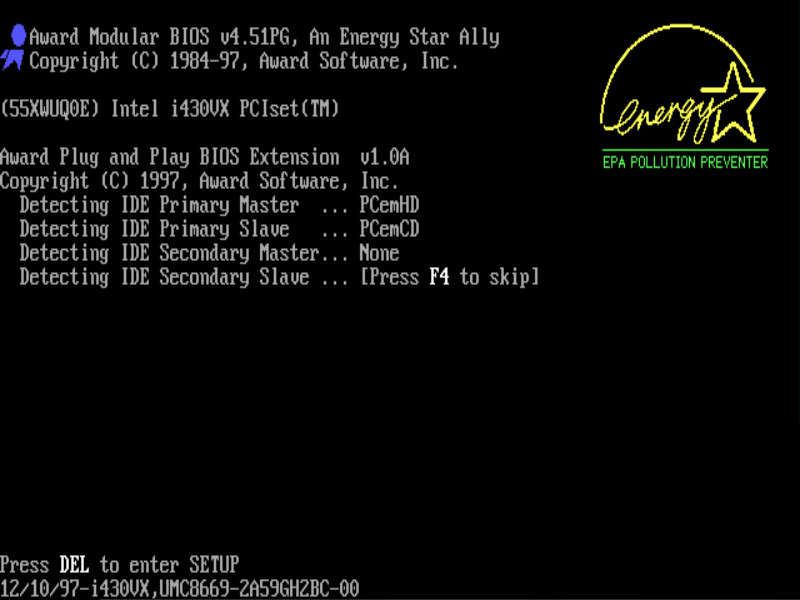

Wer die kleine Artikelreihe bisher verfolgt hat, wird live miterlebt haben, wie ich zuletzt 2017 an einer Installation von Linux Mint scheiterte, einem angeblich für Ein- und Umsteiger sehr gut geeigneten Betriebssystem. Tatsächlich gab es einige positive Aspekte, allerdings auch unerträgliche Eigenheiten, welches in einem insgesamt eher durchwachsenen Erlebnis für mich resultierten. Die letzten Sargnägel für Linux Mint bildeten für mich jedoch, dass sich die Updatefunktion irgendwann selbst ins Knie geschossen hatte, indem die gerade einmal 512 MB große vorkonfigurierte /boot/-Partition durch ungenutzte Kernels vollgeschrieben wurde (so meine gänzlich laienhafte Vermutung) und es in Linux Mint keinen automatischen Mechanismus gibt, um dies zu bereinigen. Inzwischen hat mir ein Kollege mitgeteilt, dass dies wohl eine alte Mint-Krankheit sei, mit der man offenbar leben müsse. Nunja. Und zuletzt beklagte ich mich darüber, dass vom Benutzer erwartet würde, immer wieder Befehle aus irgendwelchen Internetforen blind ins Terminal zu kopieren. Einmal zu oft folgte ich diesem seltsamen Linux-Paradigma, und plötzlich stand ich vor den Scherben meiner Linux-Installation. Da ich keine Tools kenne, um ein defektes Linux zu reparieren, deutete ich das Signal entsprechend und wechselte nach nur zwei Monaten zurück zu Windows 7.

Leider erzwangen die Hardware-Hersteller im vergangenen Jahr eine Abkehr von Windows 7, dem letzten wirklich brauchbaren Betriebssystem aus dem Hause Microsoft, und so wurde ich mangels Alternativen in die Ecke gedrängt. Entweder die NSA-Wanze Windows 10 installieren, oder doch wieder zu Linux ins eiskalte Wasser springen und hoffen, dass ich schnell genug schwimmen lerne, bevor mir die Luft ausgeht. Sollte ich meine Seele (und meine Daten) also dem Teufel aus Redmond verschreiben, oder mich endlich wie ein richtiger IT-Experte verhalten und Linux lernen? Schließlich war ich mir sicher, dass ich zwei entscheidende Vorteile auf meiner Seite hatte: Erstens, die Linux-Welt müsste sich doch in über drei Jahren seit meinem Fehlschlag entscheidend weitergedreht haben. Und zweitens, wenn Linux Mint für mich keine Option ist, nehme ich ganz einfach eine andere Distribution. Zum Glück hat man hier die Qual der Wahl.

Ich traf die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation: Ubuntu sollte fortan mein Betriebssystem der Wahl werden, diesmal ohne Plan B. Im Grunde gab es da aber nicht viel zu entscheiden. Ich bin schließlich kein DAU, sondern Informatiker und arbeite täglich in der IT. Ich brauche Windows nicht und bin Windows auch nicht hilflos ausgeliefert, so wie viele andere. Für jemanden mit meinem Fachwissen gibt es überhaupt keinen Grund, nicht mit Linux arbeiten zu können, denn alles nötige lässt sich nachlesen und lernen. Ich wollte endlich wieder die Kontrolle über meine eigene Hardware haben und eben kein Betriebssystem, das permanent heimlich Nutzerdaten an den Hersteller sendet, regelmäßig Werbung einblendet, mir Nutzungs- und Updatevorschriften macht, mich am laufenden Band bevormundet und mir ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt.

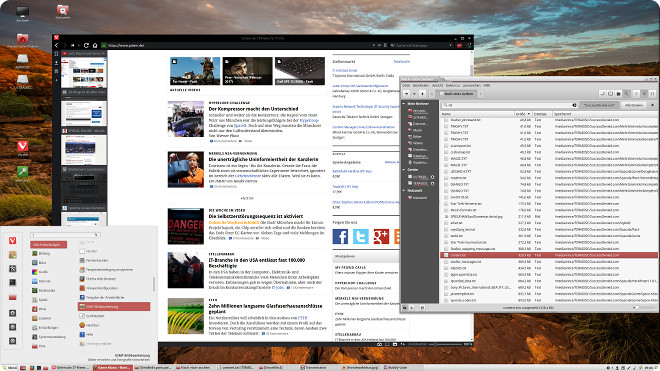

Zuvor sah ich mir zu Demonstrationszwecken einige Videos zu den einzelnen “Flavours” von Ubuntu an, also die verschieden ausgestatteten Varianten mit unterschiedlichen Desktops. Relativ schnell wusste ich, dass der tablet-android-ähnliche Desktop des Stock Ubuntu für mich suboptimal war. Zudem war die Systemsteuerung (Steuerzentrale) eine Frechheit, da man dort kaum das nötigste einstellen durfte. Offensichtlich war dies wohl eher die Ausgabe für Menschen ohne irgendwelche Computerkenntnisse. Glücklicherweise gibt es z.B. mit Ubuntu MATE eine stark desktop-zentrische Version mit umfassender Systemsteuerung und “oldschool”-Taskleiste und Startmenü. Da ich großen Wert auf einen klassischen Maus-Desktop lege und mein Filesystem quasi der Mittelpunkt aller meiner PC-Tätigkeiten ist, sollte das Betriebssystem dies auch in entsprechender Weise reflektieren und unterstützen. In dieser Hinsicht sind sich Ubuntu MATE und Linux Mint sogar ausgesprochen ähnlich. Eine lächerliche Wisch-und-Tatsch-Oberfläche mit interaktiven Ecken und Fingergesten wie bei einem Smartphone wäre hier vollkommen unangebracht.

Nun musste ich im Dezember vergangenen Jahres also in den kalten Entzug gehen. Da ich ohnehin nach sechs Jahren einen völlig neuen PC zusammenbauen wollte, gab es hierfür die ideale Gelegenheit. Nur die Festplatte formatieren, Windows runter, Ubuntu drauf, und schon konnte es losgehen. Die Installation verlief wie erwartet schön rund, die Hardwareunterstützung für alte sowie relativ neue Hardware ist mehr als anständig. Es dauerte nicht lange und ich wurde vom (leeren) Desktop begrüßt. Die Welt ist im Wandel. Fast Forward zum Oktober 2021: Seit zehn Monaten bin ich ein echter Linux-Nutzer und habe einige wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die größte Erfolgsmeldung ist, dass das Betriebssystem bemerkenswerterweise immer noch läuft, und das ist schon ein gewaltiger Fortschritt wenn man meine schwierige Historie mit Linux betrachtet. Auch kann ich generell Entwarnung geben: Es liegen zwar holprige und ruckelige Zeiten hinter mir, doch inzwischen ist der Seegang wesentlich ruhiger geworden. Es kostete mich vielleicht eine Menge Nerven, brachte mir Glücksmomente und Wutausbrüche, ich bekam zusätzliche graue Haare, bis ich so halbwegs verstand, was man unter Linux tun kann, und was man besser lassen sollte. Heute kann ich mich zufrieden zurücklehnen, die Entziehungskur ist gelungen, der Patient ist im sicheren Linux-Hafen angelangt.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Umgang mit Linux ist freilich das passende Software-Angebot, und darauf möchte ich zumindest kurz eingehen: Von den vielen Programmen, die ich bisher tagtäglich unter Windows 7 genutzt habe, gibt es grob etwa 75% ganz normal auch als Linux-Build, sei es LibreOffice, GIMP, Eclipse, Firefox, VeraCrypt, CherryTree, Discord, Steam, Thunderbird, DOSBox, JDownloader, Audacity (bzw. künftig Tenacity), VLC Player/SMPlayer, OBS und viele, viele mehr. Bei den restlichen 25% hat man als Umsteiger genau zwei Möglichkeiten: Zunächst gibt es in einzelnen Fällen fertige Bundles der Windows-Version mit der Kompatibilitätsschicht Wine, oder zumindest die theoretische Option, die Software mit Wine zu starten. Dies ist nicht immer optimal, funktioniert aber besser als man glaubt, so z.B. bei Notepad++ oder IrfanView. Die Programme lassen sich sogar so ins Betriebssystem einbinden als wären es native Linux-Versionen. Und falls das auch nicht klappt, bleibt als letzte Maßnahme immerhin noch gesunder Menschenverstand und ein bisschen Wille zur Umgewöhnung, denn das Linux-Ökosystem bietet für fast jedes “unersetzbare” Stückchen Windows-Software eine Alternative. Ob diese Alternative (fast) gleichwertig oder sogar höherwertig ist, hängt vom Tool ab. Meistens ist der angeblich signifikante Unterschied in der Qualität am Ende doch nur eine subjektive Abneigung gegen alles Neue oder Andere. Ja, wir Menschen sind auch nur Gewohnheitstiere.

Für diesen letzten Schritt habe ich mir viel Zeit gelassen, habe immer wieder neue Programme installiert und ausprobiert und aus den verschiedensten Gründen wieder verworfen, weil mir deren Funktionsumfang und/oder Bedienkonzept nicht zusagte. Insbesondere wollte ich eine gute Linux-Alternative für besagtes Notepad++, und ganz so schnell wie man meint wird man hier leider doch nicht fündig. Einfache Texteditoren gibt es für Linux natürlich wie Sand am Meer, doch fast nichts ist auch nur annähernd so komfortabel und gleichzeitig so leistungsfähig wie Notepad++. Wer mir nicht glaubt, möge bitte einmal eine 100 MB große Textdatei mit einer Reihe von beliebten Editoren laden, bearbeiten und speichern. Mehrere von mir getestete Programme stürzten bei einem dieser drei Schritte grundsätzlich immer ab. Dieses Beispiel lässt sich leider relativ gut verallgemeinern, denn an Power-User wird selten gedacht. Aktuell teste ich hier “CudaText”, das viele Funktionen bietet, halbwegs schnell ist, und auch mit großen Dateien umgehen kann. Aber natürlich hat nicht jeder so hohe Ansprüche an einen Texteditor wie ich, daher wird nicht jeder dieselben Probleme haben. Um eine kleine Einkaufsliste zu schreiben, wird man so einen Aufriss selbstverständlich nicht betreiben müssen.

Auch habe ich lange mit mir um einen echten Ersatz für IrfanView gerungen. Die meisten Linux-Bildbetrachter sind sehr rudimentäre Programme, die im wahrsten Sinne des Wortes nur das Bild anzeigen, sonst aber kaum Funktionen zur Bearbeitung haben. Zusätzlich benötigt ein solches Tool für mich eine brauchbare Ordnernavigation, und zu allem Überfluss ein Tastenschema, das ich selbst definieren kann. Spätestens aber wenn ich von einem Bildbetrachter erwarte, dass er Bilder aus der Zwischenablage entgegennehmen kann (via STRG+V), fallen ohnehin 95% der Programme durch das Raster. Ja, es ist schon ein Krampf, wenn man so verwöhnt ist. Inzwischen bin ich bei “XnView MP” gelandet, das man mit ein wenig fleißiger Konfigurationsarbeit fast genau so einstellen kann, wie ich es benötige. IrfanView vermisse ich seitdem nicht mehr. Achja, und mit „KeePassXC“ habe ich eine wirklich außerordentlich gute, plattformunabhängige, und außerdem vollständig datenkompatible Alternative zum Passwortmanager-Klassiker KeePass gefunden.

Nachdem ich also alle meine wichtigen Programme beisammen habe, ist die tägliche Arbeit unter Linux viel reibungsfreier und gemütlicher geworden. Man hat nicht mehr ständig das Gefühl, mit stumpfen Werkzeugen arbeiten und mit Krücken gehen zu müssen. Tatsächlich bin ich mittlerweile in vielen Dingen routinierter und schneller, und Linux für mich zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber ich habe natürlich nicht nur Lobhudelei und Jubelperserei für Linux übrig, sondern auch viel Kritik, denn nicht alles ist ideal im Pinguin-Wunderland. Andererseits verlangt ja auch niemand von Windows 10 ideal zu sein. Jedenfalls könnte ich wieder einmal eine komplette Artikelserie schreiben über die vielen Widrigkeiten, gegen die ich in den vergangenen Monaten ankämpfen musste. Und entgegen der allgemeinen Meinung über Linux möchte ich hier auch ganz klar betonen: Ubuntu stürzt ab! Vielleicht alle 6-8 Wochen stürzt das Betriebssystem komplett oder zumindest teilweise ab, so dass oftmals nur noch ein harter Reboot hilft. Dies ist noch kein Grund zur Panik, schließlich läuft mein PC fast 24/7 durch, aber es zeigt mir, dass Linux auch nur mit Wasser kocht und kein unerschütterliches Wunderwerk ist.

Ebenso könnte ich, wenn ich die Zeit dafür hätte, einen schönen, langen und ausgewogenen Artikel über das Thema Linux und Spiele schreiben, denn dieses Thema interessiert viele vorwiegend jüngere Menschen, und auch ich musste mich damit befassen. Um meine Erfahrungen wenigstens kurz zu umreißen: Es gibt eine gigantische Welt an Open-Source-Spielen und -Remakes, die unter Linux ganz normal laufen, darunter so namhafte Klassiker wie FreeCiv, OpenTTD, Doom, Unreal Tournament, Diablo, Daggerfall, Seven Kingdoms, Doom 3, Duke Nukem 3D, OpenXcom, Theme Hospital, FreeCol, OpenRCT2, OpenRA und sehr viele mehr. Und natürlich alles was irgendwie in einem Emulator lauffähig ist, ist für Linuxer ganz normal spielbar, egal ob mit Emulatoren für C64, Gameboy, SNES, N64, PSX oder PS3 usw., alte PC-Spiele via DOSBox oder Adventures mit Hilfe von ScummVM – über die Möglichkeiten könnte man stundenlang reden. Schwieriger wird es erst, wenn wir über Spiele reden, die exklusiv und nur nativ unter Windows laufen.

Hierbei sind Wine und Proton wahrhaftig mächtige Helferlein, wenn es darum geht, Windows-Spiele unter Linux zu verwenden. Aber sie sind leider auch bei weitem noch nicht perfekt. In gewisser Weise sind diese Tools für mich ein Hit-or-miss-Erlebnis. Manchmal staunt man geradezu, wie gut ein Spiel läuft, manchmal ist man aber nur enttäuscht, wenn man nicht einmal das Hauptmenü zu sehen bekommt. Um als aktuelles Beispiel etwa “Cyberpunk 2077” anzubringen: Laut ProtonDB läuft das Spiel bei etlichen Nutzern völlig problemlos, bei fast idealer Performance, fast ohne Grafik- und Audiofehler, während viele andere Spieler es noch nicht einmal gestartet bekommen. Ich selbst habe Cyberpunk 2077 mit Hilfe des beliebten Launchers “Lutris” installiert und getestet. In vier von fünf Fällen hängt sich das Spiel noch vor dem Intro auf. Meine längste Spielsitzung dauerte etwa 5 Minuten, dann ist nicht nur das Spiel, sondern jeweils der komplette Rechner abgestürzt. Gerne würde ich hier erzählen, wie toll und stabil das alles funktioniert, aber in Wirklichkeit sind es tendenziell eher Glücksfälle, wenn ein Spiel mit Wine/Proton gut läuft.

Insbesondere wenn man wie ich bewusst ein LTS-Betriebssystem installiert, hat man leider oft schon einen leicht angestaubten Linux-Kernel mit teilweise deutlich älteren Treibern. Als Linux-Gamer sollte man daher wohl besser auf ein LTS-Linux zugunsten aktuellerer Treiber verzichten. Und wenn man dann noch eine Grafikkarte vom falschen Hersteller nutzt, hat man ebenfalls Pech gehabt. Es gibt leider unzählige Gründe warum Spiele (trotz angeblicher Kompatibilität) entweder nicht laufen, oder viel gruselige Frickelei seitens der Nutzer erfordern. Mit Steam hat man hier jedenfalls noch mit Abstand die besten Chancen auf eine wirklich gute Out-Of-The-Box-Erfahrung. Bei aller gebotener Kritik hat Valve sich hier für Linux-Nutzer wahrlich ins Zeug gelegt.

Die einzig wasserdichte Lösung ist eine Windows 10-VM mit sogenanntem GPU-Passthrough unter Linux zu verwenden. Hier hat man sowohl eine perfekte Kompatibilität als auch eine ideale Performance. Leider ist die initiale Einrichtung nicht ganz trivial, und auch die Hardware-Anforderungen sind nicht zu verachten. Aber wenn man den Aufwand nicht scheut, gibt es etliche gute Tutorials in Foren und beispielsweise auf YouTube, die die Konfiguration sorgfältig Schritt für Schritt erklären, so dass sogar Linux-Noobs wie ich zum Ziel kommen. Am Ende wird man mit Hilfe von QEMU und KVM mit einem 100% spieletauglichen Setup unter Linux belohnt. In der Theorie kann man unter Linux bei Bedarf jederzeit die Windows-VM hoch- und wieder runterfahren, wenn man gerade etwas spielen will, und das restliche System wird davon nicht beeinflusst. In der Praxis hat die miserable Wahl meiner Grafikkarte meine Erfahrung leider doch ein wenig getrübt. Insgesamt hat es sich dennoch absolut gelohnt, und so kann ich eben auch Cyberpunk 2077 spielen wann immer ich das möchte.

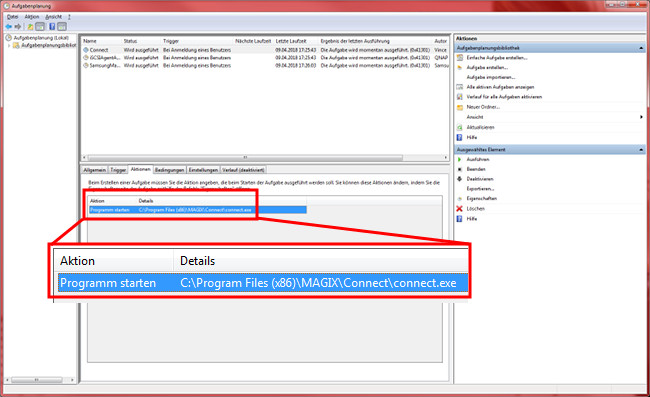

Nichtsdestotrotz ist dies explizit nur eine temporäre Übergangslösung, denn der bittere Nachgeschmack bei der Verwendung von Windows 10 bleibt – trotz der “Gaming-Sandbox”, die ich extra dafür aufgebaut habe. Bei meiner nächsten Linux-Installation pünktlich zum Ubuntu-Release 22.04 im kommenden Frühjahr werde ich mehr Wert auf Spieletauglichkeit legen und darauf achten, dass ich immer die neuesten Treiber erhalte, damit auch moderne Triple-A-Spiele kein Hindernis mehr darstellen. Sobald Proton bei mir endlich vernünftig funktioniert, wird die lästige Win 10-VM in die Tonne getreten. Das Thema Spiele unter Linux ist, wie gesagt, eigentlich weitaus komplexer, daher muss es bei diesem knappen Überblick vorerst bleiben.

Wo stehe ich aktuell mit meiner Meinung? Ist Linux ein geeignetes Desktop-Betriebssystem im Jahr 2021? Nach allem was ich heute weiß: Eindeutig ja, wenn man wenigstens ein bisschen bereit ist, sich auf etwas Umgewöhnung einzulassen, und wenn man nicht vollkommen stur darauf besteht, dass sich alles immer so wie Windows anfühlen und alles exakt genau wie Windows funktionieren muss, denn das wird es bei Linux garantiert nie. Und insbesondere beim Thema Spiele wird man sich noch auf ein paar Kompromisse einlassen müssen, wobei sich hier in den vergangenen drei Jahren schon extrem viel getan hat, und in Zukunft angeblich noch einiges tun wird, wenn man etwa Valve glauben schenken mag. Linux ist längst nicht mehr das spielefeindliche Betriebssystem, das es einst war.

Die Wahl der richtigen Linux-Distribution und der richtigen und geeigneten Tools ist hier außerdem absolut entscheidend! Wie man an meinem Beispiel sehen kann, wird man mit der falschen Distro nicht glücklich und eher abgeschreckt, während eine kluge Wahl den Übergang erleichtert. Im Moment würde ich persönlich beispielsweise nicht mehr auf die Kombination Mint + Cinnamon + Nemo und auch nicht mehr auf Ubuntu + MATE + Caja setzen wollen, denn mit beidem hatte ich so meine Probleme. Nicht, dass diese Distributionen schlecht wären, aber sie passen einfach nicht perfekt zu mir und meinen Vorstellungen von einem guten Bedienkonzept. Meine derzeitig favorisierte Distro wäre eher Ubuntu + KDE Plasma + Dolphin. Wer bei diesen Details nur Bahnhof versteht, muss sich keine Vorwürfe machen, denn probieren geht über studieren. Irgendwo muss jeder mal anfangen, und mit Ubuntu oder Linux Mint liegt man als Anfänger meistens richtig.

Bleibt mir nur noch eines zu sagen: Ich bin geheilt! Und ich bin ausgeprochen froh darüber, diesen immens wichtigen und großen Schritt endlich gemacht zu haben. Die Belohnung dafür ist, mehr Souveränität über meine eigenen Daten und meine Hardware zurückzuerlangen. Etwas, das längst überfällig war. Lange habe ich mich davor gedrückt, diesen Artikel tatkräftig anzugehen, denn ich wusste, egal wieviel Zeit ich in das Schreiben investieren, egal wie umfassend ich die einzelnen Aspekte behandeln würde, es könnte der Komplexität des Themas schließlich doch nie gerecht werden, und so blieb mir nur der unbefriedigendste aller Kompromisse: Eine äußerst oberflächliche Betrachtung mit kurzen Zusammenfassungen in einem trotz aller Bemühungen doch leider ausufernden Textbeitrag.